Solibar

por TOINHO CASTRO

Não nasci no Recife, mas foi lá que cresci. Foi de lá que saí, aos 30 anos, para o Rio de Janeiro, carregando comigo manguezais, arrabaldes, terrenos baldios, os arrecifes, o cheiro do sargaço (Que Antonio Maria evoca numa crônica saudosa). Trouxe comigo, sobretudo, o vuco-vuco do centro do Recife, do qual recordo as incursões com minha mãe, pra comprar tecido, lanchar na Klarben. Recife central que mais tarde percorri em busca de discos, pra ver filmes de arte. Sol a pino e céu azul, adentrando a Praça do Sebo pela passagem mágica do edifício Almare, atrás de livros de poesia. Tudo sincronizado e propício para que eu encontrasse Carlos Pena Filho. Ali juntinho, na Avenida Guararapes, estava o Bar Savoy, que ele eternizou num poema, como um ponto fixo em torno do qual tudo é impermanência. As rodadas de chope pontuam o Recife a se transformar, avexado. Passei tantas vezes em frente ao Savoy, desde menino. Nunca sentei às suas mesas. Ouvi histórias, lendas, e o olhei com reverência. Mas o Recife tanto se transformou que mesmo o Savoy se desmanchou no escoadouro do tempo.

Sendo assim não foi o Savoy que me apresentou Carlos Pena Filho, nem os sebos do centro. Foi num disco de Alceu Valença, Coração bobo, de 1980, que o encontrei. Na canção Solibar, que encerra o lado A, dramaticamente, numa espécie de canção de exílio, uma ponte entre o Rio de Janeiro e Recife, Alceu insere certeiro os versos de Chope, talvez o poema mais popular do poeta do azul. Por um tempo, distraído e sem livros de Carlos Pena Filho às mãos, acreditei que toda a letra da música fosse o poema, afinal era tão coesa. Mas foi feito assim pelo próprio Alceu, pra ser coeso, uma conversa entre os dois, numa mesa de bar, no Savoy, na Sertã, ou no Luna Bar, no Leblon. Tempos depois, em 1985, Alceu, de novo, me trouxe um lampejo de Carlos Pena Filho, com a canção Sino de ouro, do disco Estação da luz. Uma homenagem com a claridade da cidade, à sua poesia e a tudo com o que ela dialoga e vibra. O disco todo, com seus azuis e flamboyants, é dedicado ao poeta.

Com o nome do poeta por extenso anotado na mão eu saí por aí, vivi a vida, esbarrei com pessoas e atravessei a Guararapes infinitas vezes, cruzando a ponte Duarte Coelho para a Boa Vista e de volta, passando por esse corredor energizado da poesia recifense. E nada de livros de Carlos Pena Filho à vista. Dei com poemas esparsos, folhas de folhas de chope. Mesmo esqueci de Carlos por uns tempos, mas seu nome estava escrito na minha mão e essa conjunção era inevitável. Mas só com o advento da internet soube mais sobre ele, sua morte acidental e prematura, tão jovem, aos 31 anos.

Despiu-se dos vastos horizontes

que vestiam seu gesto inacabado

e envolvendo seus pés em céu molhado

ofereceu-se à fábula das fontes.

(Trecho de ‘Soneto’)

Descobri também que não era tão fácil encontrar seus livros, e entre viagens, trabalhos, pessoas, lugares e tudo que acontece na vida de uma pessoa, os poemas de Carlos iam e vinham, como um tarô jogado ao acaso. Talvez seja essa a melhor maneira de lidar com um poeta e sua poesia, surpreendendo-se ao encontrá-los aqui e acolá, numa coletânea, numa postagem ou comentário nas redes sociais, na voz de alguém… aliás, por falar em voz surpreendeu-me ouvir, na voz de Maysa,a composição A mesma rosa amarela, dele e de Capiba, que ganhou gravação de outros artistas, como Nelson Gonçalves, cujo registro é maravilhoso. Veja só que coisa linda essa conjunção, que não é de se estranhar, já que musical demais é a poesia de Carlos. Posso, pois, cantarolar seus versos, seus poemas, irresponsavelmente, fora do tom ou compasso, para evocar Recife. Porque para mim, que estou longe, sua poesia é uma das pedras do calçamento do Recife que me resta, aqui no Rio de Janeiro. Mais que João Cabral ou Manuel Bandeira… é como uma ponte sobre o Capibaribe. É dela que vejo o Cão sem plumas a se arrastar até o mar. É dela que vejo a noite boêmia desabar sobre a cidade, no centro abandonado, no Savoy para sempre fechado, pintado de azul, mais como ironia que como homenagem. Carlos Pena Filho é Recife.

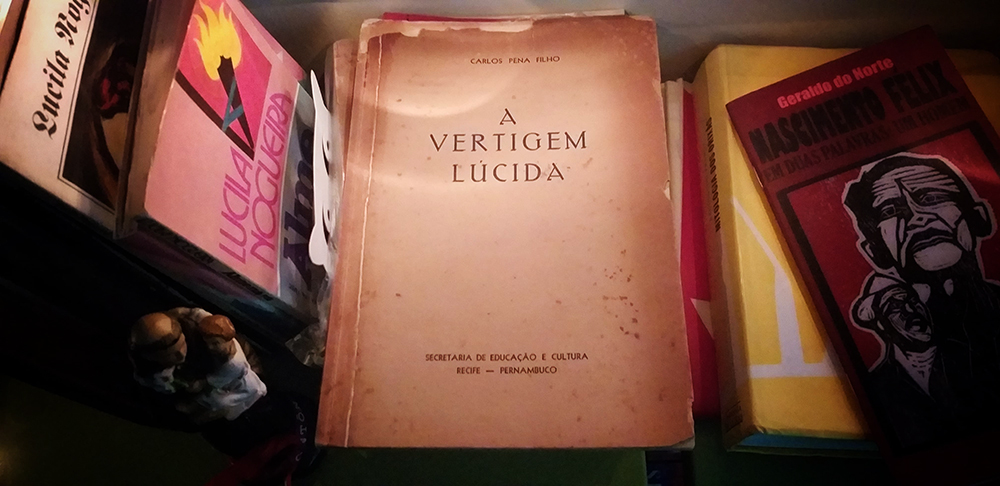

De uma das últimas vezes que visitei Recife, achei por bem achar e comprar um livro de Carlos Pena Filho. Não foi de caso pensado, mas uma ideia que surgiu justamente quando caminhava pelo centro da cidade, já chegando na Guararapes, com um milho assado na mão. Tem umas ruas ali naquele miolo de cidade, ruas de comércio que mais parecem um labirinto, um novelo de gente indo e vindo. Vendo aquilo lembrei do verso O Recife vai marchando… Incansável cidade resistindo à decadência que se infiltra nos seus prédios velhos, nos cinemas há tanto fechados, nas lojas definhando. Uma cidade que vai passando por cima de si mesma e se moendo em ruína. Lembrei do poeta e corri para a praça do Sebo, como fazia décadas atrás. A passagem “secreta” do Almare estava lá, e deu vista à praça, num dia lindo, com aquela luz linda que somente o céu azul do Recife pode prover. De box em box, cada um uma livraria misteriosa, procurei por edições dos seus poucos títulos… e nada. Até que na última lojinha, como nos filmes, a moça me falou: Aqui não tem, mas acho que na outra loja tem sim. Ligou pra lá e confirmou a existência, não de planetas, fantasmas ou vida após a morte, mas de um único exemplar da primeira edição de A vertigem lúcida, de 1956. Eu só precisava buscá-lo na rua do Príncipe.

Dali saí pela rua Siqueira Campos e cheguei à rua do Sol, que fez jus ao nome, pois que o sol pendia límpido, no zênite do céu de poucas nuvens de um dia pleno de verão. Caminhei margeando o rio Capibaribe, mirando na outra margem a rua da Aurora e seu casario, pensando que ali atrás, na rua da União, viveu Manuel Bandeira. Mais adiante, à minha direita, apareceu no canto do olho os fundos do Teatro Santa Isabel, cuja frente dá para a praça da República. Sempre achei curioso o teatro de costas para o rio. Imagina sair do teatro e ver o Capibaribe… no meio da ponte Princesa Isabel parei para olhar o rio escoando. Lembrei justamente do poema O Rio, de João Cabral de Melo Neto, que traça o trajeto do Capibaribe desde sua nascente, atravessando fazendas, canaviais, povoados, até chegar ali, naquele trecho final em que o anseia o mar. Atravessar aquela ponte é comovente, ainda mais para encontrar com um poeta a quem tanto buscava, a esmo pela vida. Da ponte olhei para o Recife mais uma vez e só então segui para o sebo, na rua do Príncipe, onde a Vertigem Lúcida, de Carlos Pena Filho, me esperava. Voltei refazendo o caminho que percorri, se pelas ruas da cidade ou se por dentro disso que teimo em chamar de alma, nem sei. Estava agora acompanhado de quem sempre andou comigo, sendo que agora o livro materializava o poeta. Naquele calor que fazia, embaixo daquele céu azul, daria tudo pra beber um chope, mas já não sabia onde.

Meu exemplar de A vertigem lúcida tem 63 anos de idade. Capa e páginas amareladas pelo tempo, às vezes dá a impressão de que pode se desmanchar ao toque e ao movimento de folheá-lo. A poesia que ele reserva, porém, é vívida. Para mim é como se eu tivesse uma joia rara. Não faço ideia de quem foi seu dono… Uma pessoa sem nome, perdida no tempo, que entrou numa livraria em 1957 e o adquiriu, provavelmente numa tarde luminosa como a mesma de quando o encontrei. Nem sei como foi parar ali, num sebo da rua do Príncipe. A memória de quem ele guarda, imaginando que as coisas tenham uma memória? Um livro de poemas com leituras sobrepostas, acumuladas, ao qual adicionei minha própria leitura, meu vagar pelas suas páginas pensando no poeta que as escreveu. Sou mais um guardião desse livro, mais um condutor para que ele atravesse os anos, para que, talvez, daqui a cem anos, alguém, por meio dele, pense em Carlos Pena Filho.

Outro dia, aqui no Rio de Janeiro, meu querido livreiro e amigo, Francisco Olivar, me presenteou gentilmente com um exemplar de Livro Geral, o volume que reúne a produção poética de Carlos Pena Filho. Eu estava na Galeteria Cruzeiro, na Carioca, bebendo meu chope, e ele chegou com o belo livro azul, grande formato e capa dura; edição de 1977, 20 anos depois do Vertigem lúcida, pela editora Gráfica Vitória, em Olinda, e ilustrado por Hélio Feijó. Eu e Olivar ficamos ali, conversando sobre a poesia pernambucana e apreciando o Livro Geral, que desde então é o que eu manuseio e ao qual sempre recorro, a fim de preservar a delicada edição de A vertigem lúcida. Nesse dia voltei pra casa feliz, com o livro debaixo do braço, sacolejando no 217, com uns dois chopes a mais no juízo, em homenagem ao poeta. Parecia até que eu estava saindo do Bar Savoy, onde nunca estive. Mas me dei o direito dessa sensação, desse sentimento de pertencer a esse cenário carregado de poesia e história, que se perdeu na marcha da cidade. Segui pelas ruas do Rio de Janeiro, rumo ao subúrbio, como se fossem as ruas do Recife. Sonhando a mim mesmo rumo à Imbiribeira, pois é do sonho dos homens que uma cidade se inventa.

Toinho Castro nasceu em Natal, no Rio Grande do Norte, cresceu no Recife e migrou para o Rio de Janeiro. Além da poesia, trabalha com design gráfico, fotografia, vídeo e outras mídias. Organizou e participou da coletânea de poemas Lendário Livro, com Aderaldo Luciano, Braulio Tavares, Nonato Gurgel, Numa Ciro e Otto. É editor da Revista Kuruma’tá.

Um comentário

Braulio Tavares

Eita o Recife… saudade grande. Fiz uma viagem de drone nas asas do poeta das cores. Valeu Toinho!